“Pareciera que todo está fabricado para romperse”, solemos decir ante el desperfecto de algún electrodoméstico, alguna herramienta, un juguete o cualquier otra cosa que compremos. Hasta un automóvil. Ya sabemos, porque a esa percepción nos hemos amoldado, que las cosas no son para siempre ni para mucho. La industria llama a esa situación “obsolescencia programada”: es la planificación del fin de la vida útil de un producto para que caiga en desgracia —por obsoleto, por incompatible con nuevas versiones o por rotura—, luego de un tiempo calculado por el fabricante en el proceso de diseño y elaboración. Pero no siempre fue así.

Antiguamente, los fabricantes se empeñaban en que sus productos fueran los que más duraran del mercado y así los promocionaban. Encaraban los diseños, los procesos industriales y las estrategias de venta haciendo hincapié en la calidad, confianza, utilidad y, especialmente, durabilidad de sus creaciones. Hasta que un 23 de diciembre de 1924, hace 100 años, un grupo de fabricantes de bombillas eléctricas advirtió que esa sana y lógica pretensión de hacer las cosas para que estén operativas por muchos años, era un mal negocio.

Obsolescencia programada

En diciembre de 1924, un grupo de fabricantes europeos de lámparas incandescentes decidió complotar contra los consumidores imponiéndose a sí mismos la obligación de evitar fabricar foquitos que duren mucho sin “quemarse”. Se pusieron como meta lograr que ninguna lámpara de luz dure más de 1.000 horas. Así nacía lo que hoy conocemos como obsolescencia programada y, con ella, un drástico cambio en la economía mundial, que beneficiaría a empresarios en perjuicio de consumidores.

Entre aquellas empresas estaban Osram, Philips y General Electric, hoy conocidas o recordadas en casi todo el mundo. De alguna manera, han estado presentes en nuestras vidas, pero no porque sus productos hayan sobrevivido en nuestras familias durante décadas y décadas, sino porque han sido comprados y vueltos a comprar una y otra vez, con la conformidad aceptada de que “son buenos y duran más que otros”; pero intuyendo que, en realidad, esas mismas empresas y otras están, estuvieron y estarán en condiciones de hacerlos durar muchos más años, si se lo propusieran.

Lámparas de filamento de carbono Edison, principios de la década de 1880 (Wikipedia).

Alguna vez lo hicieron. En un cuartel de bomberos de Livermore, en California, Estados Unidos, en el año 1901, alguien colocó un foquito de luz que aún hoy, 123 años después, sigue prendido. Esa “bombilla incandescente” había sido fabricada por una compañía llamada “Shelby Electronics”, y hoy figura en el libro Guinnes de los récords. Unos cuantos años antes, en 1871, Thomas Edison anunciaba y ponía a la venta una bombilla incandescente que duraba 1.500 horas; y hacia 1920, los mismos fabricantes luego cartelizados ofrecían focos capaces de iluminar durante 2.500 horas.

“El Cártel de Phoebus”

Osram, Philips, International General Electric, Tungsram, Associated Electrical Industries, Compagnie des Lampes, Lámparas "Z" y el GE Overseas Group firmaron, en Ginebra, un pacto que fue promovido por el presidente de Osram, William Meinhardt. Se cree que lo denominaron Phoebus (Febo, es decir, “sol”, “brillante” o “luz”) en alusión a una forma de mencionar al dios Apolo.

El 23 de diciembre de 1924, estos empresarios decidieron estandarizar la duración de las bombillas que fabricaban, porque advertían que hacerlas duraderas atentaba contra sus propios negocios. Buscaban que la gente aceptara que debería gastar dinero, una y otra vez, en la renovación de los mismos productos.

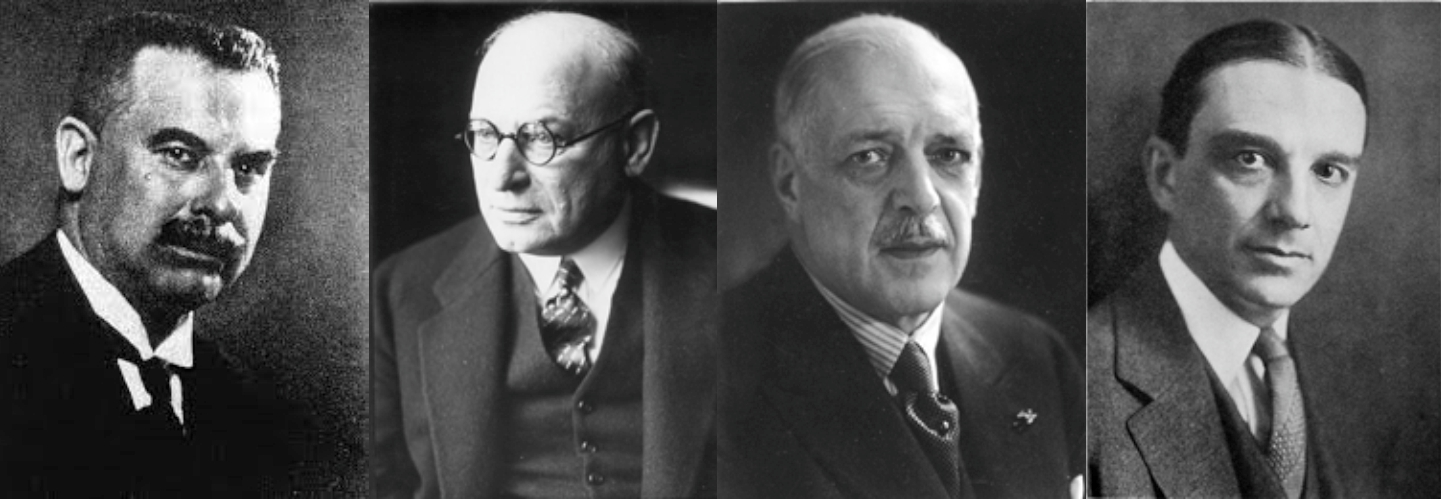

Franjo Hanaman (Tungsram), William Meinhardt (OSRAM), Anton Frederik Philips (Philips) y Owen D. Young, (General Electric).

En realidad decidieron algo más que eso. Conscientes de su dominio del mercado europeo y buena parte del mundial, decidieron repartirse las zonas para asegurarse su condición de monopolios en cada una de ellas. “Entre bueyes no hay cornadas”, se dijeron. Y esa unión hubiera durado más de 20 años si no fuera por la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, que significó el final del pacto, ya que los industriales reportaban a potencias enfrentadas.

El cártel fue acusado de obstaculizar la competencia durante casi dos décadas y postergar la innovación tecnológica. Sin embargo, no todas son opiniones negativas hacia esta ingeniosa forma de multiplicar negocios haciendo productos de menor calidad. Hay quienes piensan que esta “inmoralidad” ayudó a generar y sostener una industria impulsora de una cultura del consumo que es parte fundamental de la economía mundial, que elabora día a día productos con vida útil acotada, de pronto reemplazo y, por lo tanto, permite la multiplicación de fábricas que dan trabajo y salarios a millones de personas en todo el mundo.

Puntos de vista. Nunca sabremos qué hubiera sido de la sociedad, de la economía mundial y hasta de la psiquis humana, si las empresas tuvieran como objetivo fabricar productos y ofrecer servicios que perduren en el tiempo y acompañen a generaciones.