Tuve la fortuna de desempeñarme como asistente del director de cine Jorge Prelorán, cuando filmó documentales en La Pampa en la década de 1970 del siglo pasado. Antes de conocerlo, me había vinculado y colaborado con la musicóloga Ercilia Moreno Chá, del Instituto Nacional de Antropología, quien llegó a La Pampa en 1973 para realizar un relevamiento folklórico musical en la Provincia. Fue Ercilia —quien ya había asesorado anteriormente a Prelorán— quien le sugirió mi nombre al cineasta, cuando supo que éste andaba en busca de un asistente local. Con ambos profesionales,más allá del aspecto laboral,inicié relaciones personales profundas que se extendieron durante décadas. Con Ercilia Moreno Chá todavía perviven y se han intensificado, tanto por influencia de su calidad humana como por la empatía generada entre ambos por la música, además de otras preferencias compartidas recíprocamente.

Jorge Prelorán en Santa Rosa, con Rubén "Cacho" Evangelista. (1994).

Me sumé a Jorge Prelorán cuando grababa las últimas escenas para el film “Cochengo Miranda”, y se comenzaba a esbozar verbalmente una película sobre la historia de La Pampa, para la cual había que reunir la mayor cantidad posible de documentos orales, escritos y fotográficos. Corría el año 1975. Prelorán me encomendó esa importante tarea, que me llevó a recorrer las dos terceras partes del territorio —las zonas más densamente pobladas de la provincia—, y que se interrumpió abruptamente por la instauración de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el 24 de marzo de 1976.

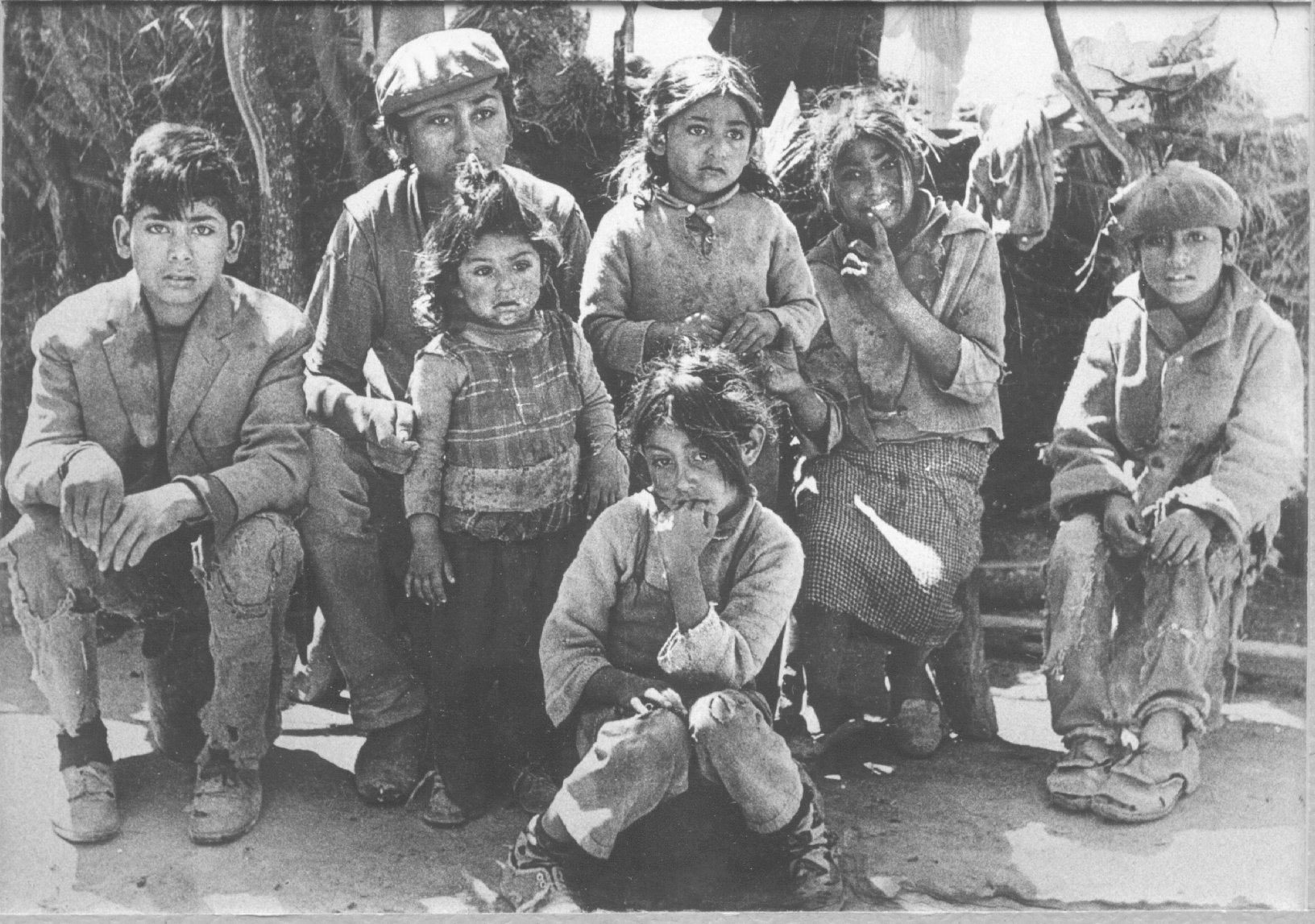

Este último proyecto de filmación, que había dado lugar a la recolección de documentación histórica, fue cancelado. Pero no el acopio de material histórico, a la vez que cobraba interés la filmación de un documental sobre hachadas y hacheros en La Pampa, alentado por el Instituto de Estudios Regionales (I.E.R.) de la Universidad Nacional de La Pampa, conducido por el Dr. Hugo Chumbita. El disparador en el cineasta, había sido una foto mural vista en el interior de la peña Temple del Diablo, en Santa Rosa, de una imagen familiar paupérrima, que resultarían ser hijos de Ramón Sixto Zerda y Felisa Olivera. La escena retratada iba a movilizar a Prelorán a filmar el documental “Los Hijos de Zerda”, que años después sería estrenado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Prelorán y su esposa Mabel tuvieron que exiliarse en EEUU por la dictadura, ante el temor que les generó la desaparición de una sobrina en Buenos Aires. En Los Ángeles, donde se había establecido el matrimonio, Jorge terminó de compaginar la película sobre los Zerda.

La famosa foto de la familia Zerda, que llevó a Prelorán a filmar una pelicula sobre su vida en el monte pampeano.

Mientras tanto, parte de los documentos recolectados para la frustrada película histórica sobre La Pampa, habían quedado en el IER, donde en tiempos del gobierno de facto desaparecieron unas 1.500 fotografías de la primera tanda que yo había entregado anticipadamente durante la búsqueda por la provincia; otros materiales sonoros y fotográficos habían quedado bajo mi custodia. Jorge Prelorán autorizó el empleo de los documentos que quedaron a salvo, lo que permitió que yo pudiera concretar con ellos la publicación, en el suplemento cultural “Caldenia” del diario La Arena, de una serie de notas que desarrollé e ilustré con materiales relevados, pero sólo los que tenían vinculación con lo musical y artístico, dos de las temáticas importantes —entre muchas otras— tratadas con los entrevistados. El resto de la información obtenida en los reportajes, iba a ser incluida en futuros libros sobre folklore pampeano, editados desde 1987.

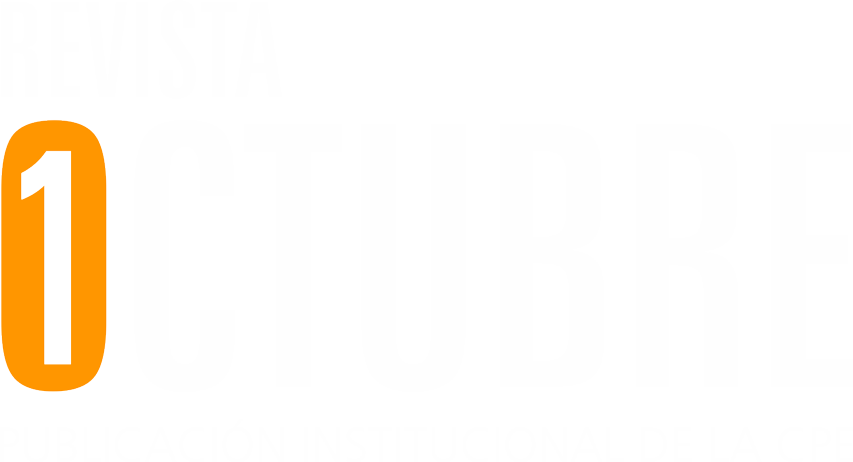

Las breves historias de General Pico aquí reunidas, son parte del material recolectado en aquel periplo de búsqueda que inicié en 1975, y que se extendió durante más de tres lustros. En ellas, hago hincapié especialmente en los recuerdos de los reporteados de las diversas actividades sociales, culturales, artísticas y de entretenimiento de la población.

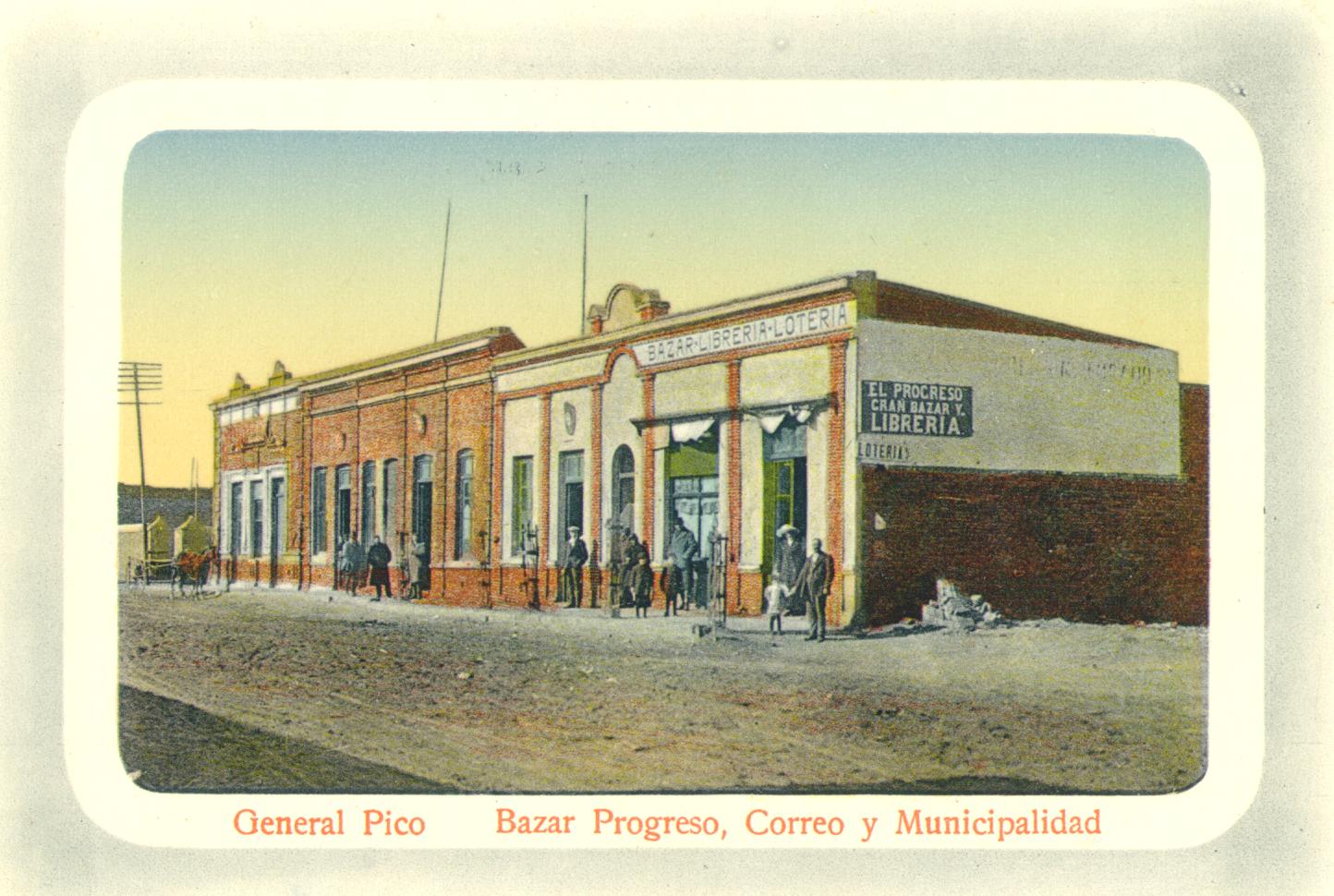

Los talleres. (1914).

Invierno de 1975: mi paso por General Pico

Don Juan Williamson

La gira de recolección documental me llevó a General Pico, donde obtuve primero el testimonio del agrónomo Juan Williamson, inglés nacido el 1º de julio de 1887 en Peplow, condado de Shropshire, Inglaterra, quien había llegado a la naciente población pampeana por vez primera en 1914, aunque se trasladó a Guatraché, donde vivió entre ese año y 1919. Lo contacté y reporteé en Pico el 7 de mayo de 1975, en su vivienda, enclavada en el propio vivero por él fundado, que luego llevaría su nombre. Don Juan Williamson falleció en General Pico el 25 de septiembre de 1976, a los 89 años de edad.

Don Juan Williamson, agrónomo.

"El ingles de la pala"

Dice la Guía “Biografías Pampeanas” (Asquini-Sapegno, 2002), que Williamson se recibió de Agrónomo y al poco tiempo, en 1913, fue invitado por el Ministerio de Agricultura a la Argentina para realizar estudios e investigaciones en la mejoras de calidad de trigo. En una primera instancia trabajó en la estación experimental de la localidad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires para luego iniciar la subestación genética en Guatraché, dentro de la provincia de La Pampa. (…) En 1919 se radica definitivamente en la ciudad de General Pico, donde crea, el 25 de abril del mismo año, un importante vivero, el primero que alcanzaría fama internacional por estudiar la adaptación y reproducción de plantas para la región semiárida. (…) “El Inglés de la Pala", como era vulgarmente conocido J. Williamson, realizó importantes estudios sobre agricultura, producción e investigación, interviniendo en la creación de las primeras variedades oficiales de trigo y centeno argentino, y sus observaciones de más de 50 años de trabajo incansable se plasmaron en prolíficos escritos sobre cereales, especies vegetales forrajeras, arboricultura y jardinería.”

R. E.: ¿Por qué motivo vino en 1914 a este lugar de La Pampa por primera vez, y tuvo que irse de General Pico?

J. W.: Porque en ese momento había dificultades para la obtención de terrenos aquí, entonces me trasladé a Guatraché, y ahí me establecí con contrato del Ministerio de Agricultura, para mejoramiento del trigo. Más adelante, en 1919, volví y pude comprar esta quinta de 4 hectáreas que transformé en el vivero que es hoy.

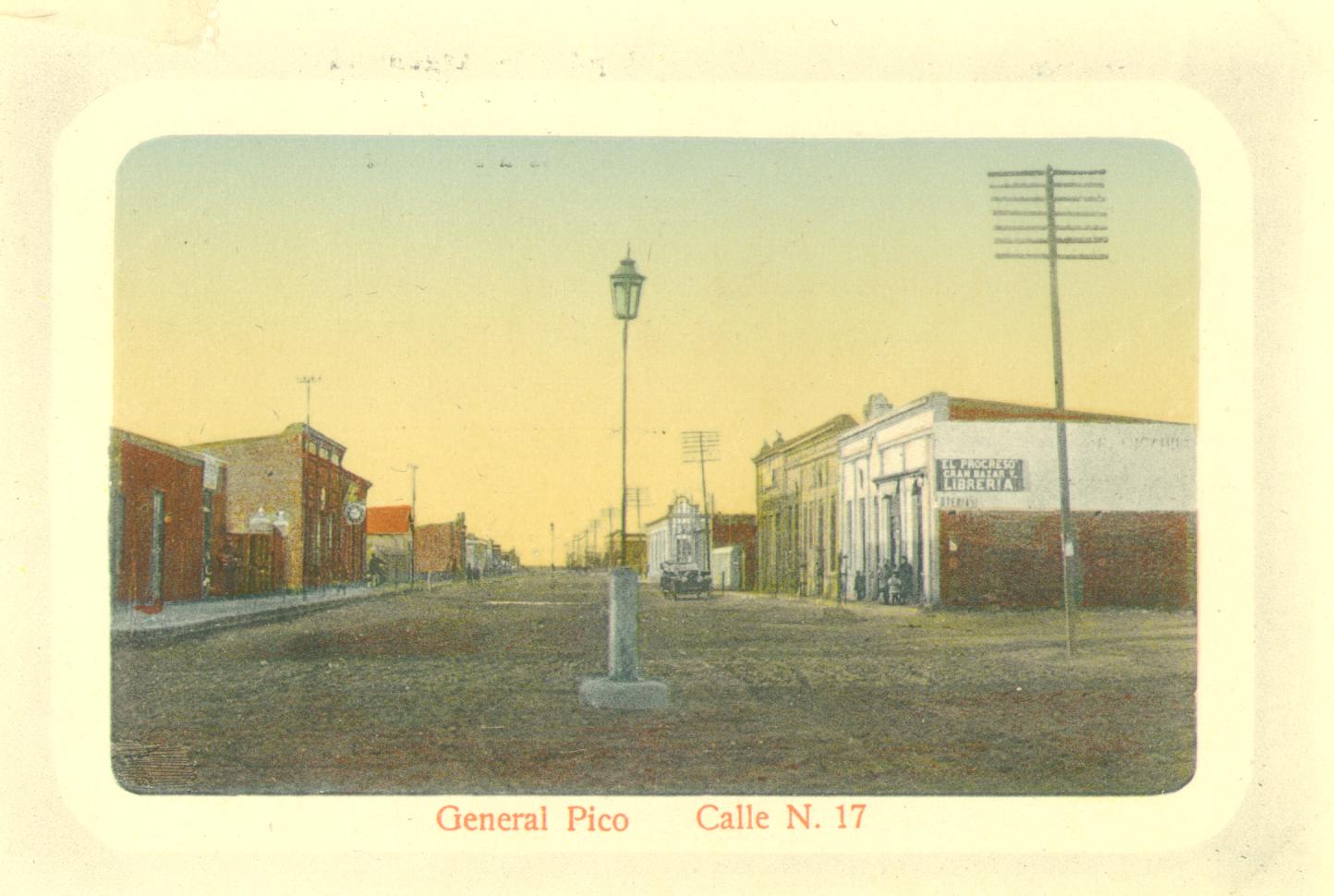

Calle Nº 17. (1914).

Actividades artísticas públicas

R. E.: Cuénteme por favor, qué manifestaciones artísticas había para los vecinos en general, y qué entretenimientos y diversiones se ofrecían a la población.

J. W.: Nosotros íbamos al cine de vez en cuando; por entonces también había teatro –hoy en día no– en el Bar “Centenario”. Las compañías venían generalmente de Buenos Aires, desde 1910 hasta que vino la cinematografía. Iba disminuyendo, pero siempre había teatro, aunque no tanto como antes. Las funciones de teatro fueron muy importantes aquí. En el Bar Centenario el cine vino después, mucho más tarde del año ’19. Además, siempre ha habido bailes y reuniones, especialmente en los clubes. Pero nosotros (la familia Williamson) no nos preocupábamos mayormente por ello, siempre estábamos en nuestra casa. Un hijo mío aprendió la guitarra con Cavilla (o Caviglia), un muchacho que enseñaba muy bien. Eso fue por el año 1935, creo. Era un profesor de guitarra que había aquí en General Pico.

R. E.: ¿Alguien en la familia cantaba o tenía otra actividad artística?

J. W.: No, en nuestra familia no hay cantores. ¡Nos gusta mucho escuchar…!

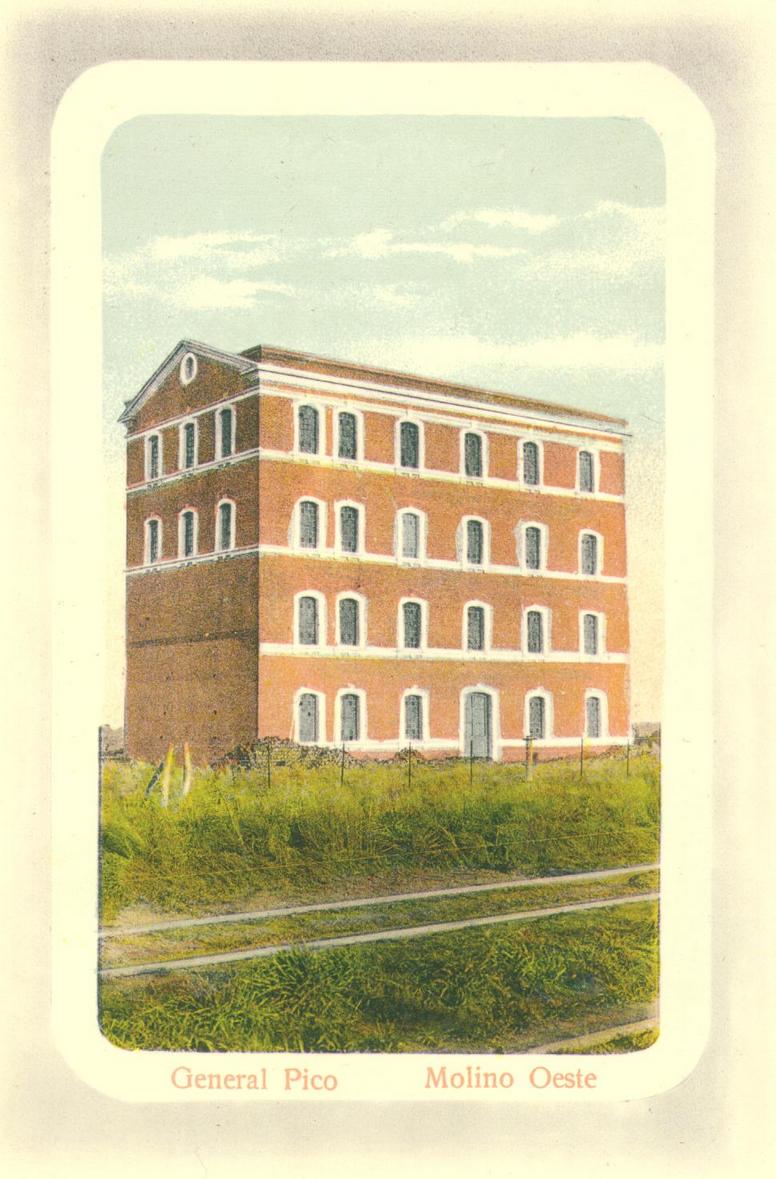

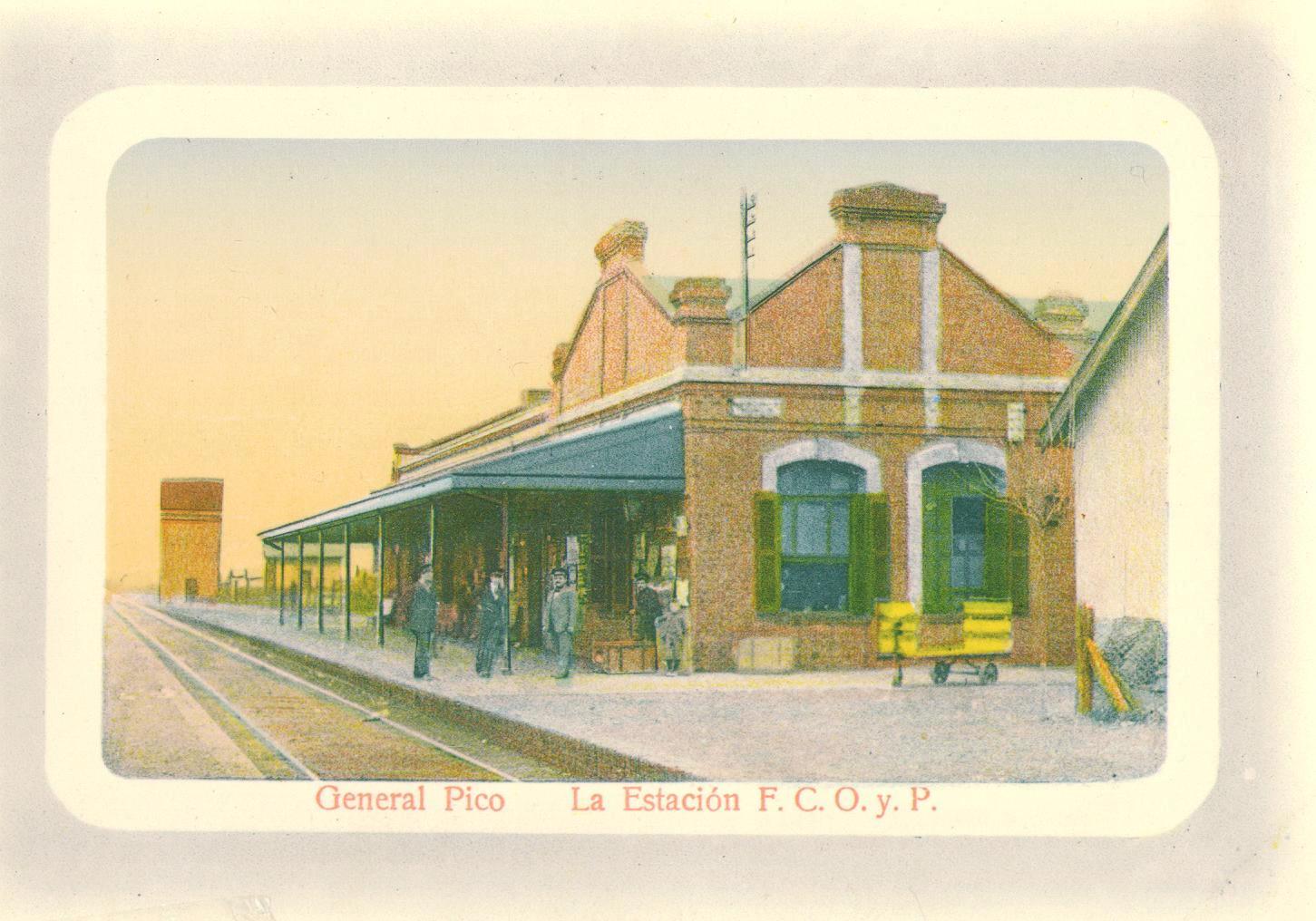

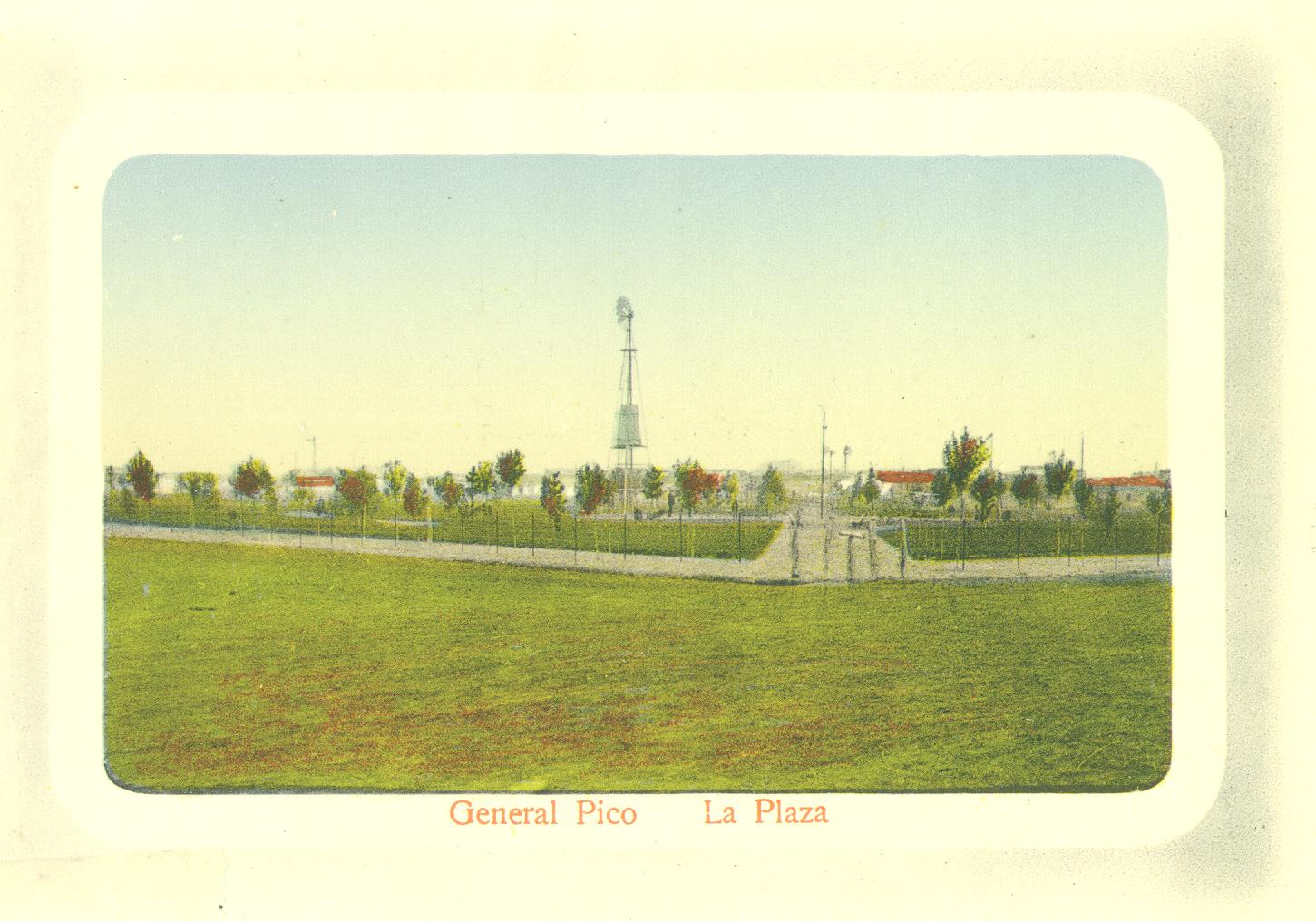

Un obsequio sorprendente

Finalizada la entrevista y antes de despedirnos, don Juan Williamson, para mi sorpresa, de repente me hizo entrega de un sobre que contenía nueve fotografías de tamaño mediano, de igual cantidad de imágenes a color de diversos puntos de General Pico, obtenidas en 1914, un obsequio inesperado y muy valioso que documenta visualmente el pueblo a menos de una década de su fundación. Un verdadero e invaluable tesoro para mi tarea investigativa y de relevamiento histórico. Tales imágenes ilustran esta nota, y debo aclarar que en ningún momento del reportaje Williamson hizo alusión a las fotos, lo que indicaría que la decisión de obsequiarlas la tomó mientras departíamos, posiblemente para con su publicación honrar públicamente la memoria de la ciudad de General Pico, cuyo vínculo afectivo expresaba asiduamente, con entusiasmo y sin reparos.

Molino Oeste. (1914).

Don Juan Álvarez

Un apreciado vecino de General Pico don Juan Álvarez (82), nacido el 30 de septiembre de 1893 en el barrio Barracas de Buenos Aires, me brindó generosamente su testimonio. Sus padres fueron inmigrantes españoles. Se estableció en General Pico, adonde llegó el 29 de diciembre de 1908, con 15 años, recién egresado de la escuela en la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires.

J. A.: Vine a Pico, por el hecho de que mi padre era maquinista del Ferrocarril Oeste —hoy Sarmiento—, y lo trasladaron aquí a Pico cuando se inauguró el depósito de locomotoras. Mi primera actividad laboral aquí la desempeñé en el ferrocarril. Más adelante entré a trabajar en la Sociedad Anónima Estancias y Colonias Trenel, conducida por Antonio Devoto, que abarcaba numerosas localidades del norte pampeano. La empresa administraba miles de hectáreas alquiladas a numerosos chacareros, que tributaban a la compañía de acuerdo al volumen de la producción de cada arrendatario.

La Estación de ferrocarril. (1914).

R. E.: ¿Qué otras otras actividades desarrolló a lo largo del tiempo?

J. A.: También tuve actividad política más adelante, como concejal, y en ese ámbito oficial me nombraron al frente de ese cuerpo comunal. Ello me permitió proponer y concretar diversas iniciativas institucionales en beneficio de la comunidad piquense.

Actividades sociales

R. E.: ¿Qué recuerdos tiene de las actividades sociales y artísticas, como por ejemplo los bailes populares?

J. A.: En ese tiempo no había bailes populares. Los que hacían bailes eran la Sociedad Española y la Sociedad Italiana, una vez al año. Yo, con quince años, podía asistir a esos bailes. No había reglamentación que determinara la edad mínima para empezar a bailar. Después vinieron las reglamentaciones, en 1912, cuando se formó la primera Municipalidad acá en General Pico. Yo he participado de los bailes de los italianos y los españoles. Traían orquestas de Buenos Aires y estaban dos o tres días de fiesta. En el Prado italiano había kioscos, esas cosas, para vender; y juegos de entretenimientos, ruletas y esas cositas… para reunir dinero.

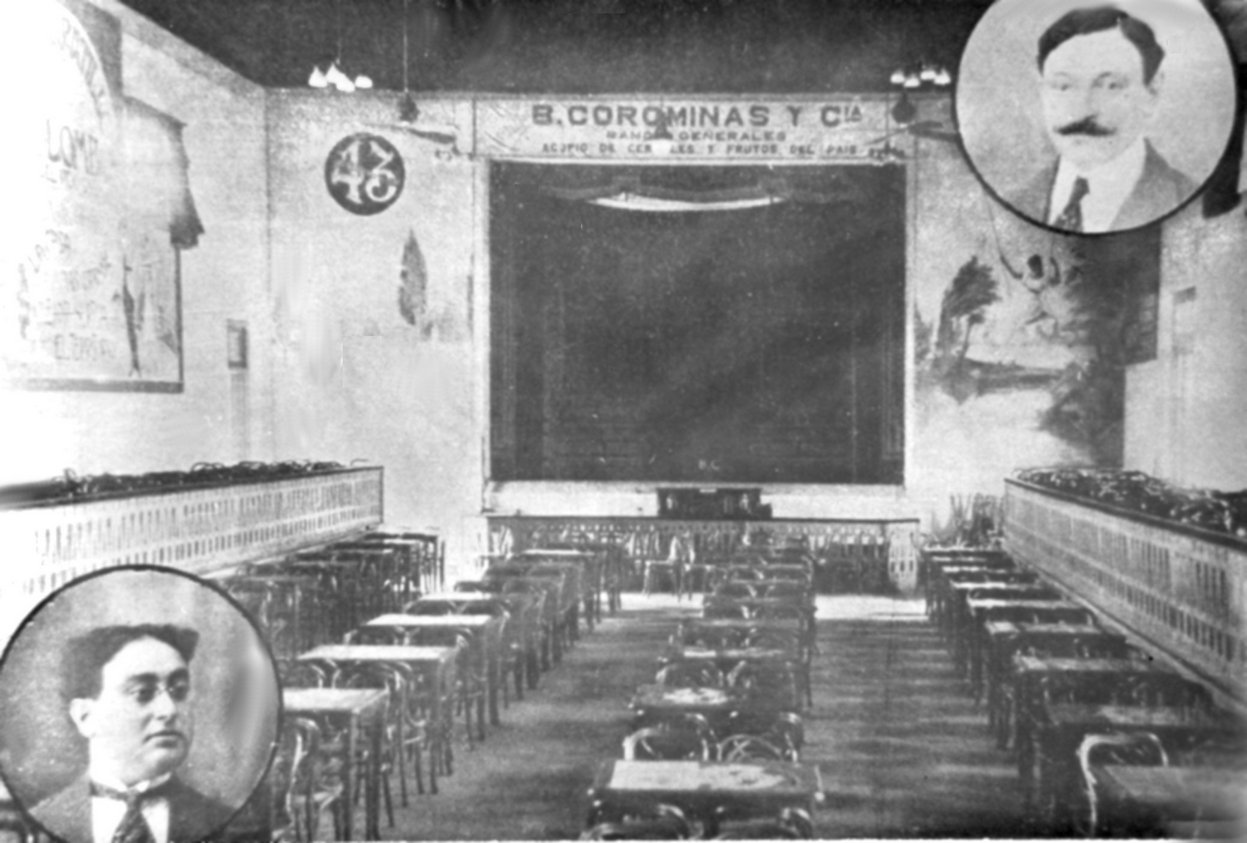

Cine Bar Centenario. En los círculos, Sres. P. Galter y B. Schapochnick.

R. E.: ¿Se acuerda de la llegada del cine a Pico?

J. A.: Sí, el cinematógrafo llegó a Pico más o menos entre 1909 y 1910. Ahí en la esquina de las calles 17 y 20, donde hay una mueblería ahora, fue el Teatro-Cine-Bar “Centenario” de Pico. Ahí no se cobraba entrada, se cobraba “la mesa”, lo que se consumía. Uno estaba sentado, y mientras se consumía se veía cine y se charlaba. Ninguna orquesta acompañaba al cine; era solamente cine, y no era sonoro.

Doña Rebeca Érneta Brown

El encuentro con Rebeca E. Brown viuda de Allan (85), me deparó sorpresas como periodista e investigador en busca de historias pampeanas aún no contadas. Si bien nunca acostumbré a involucrarme en lo personal con los interlocutores entrevistados, doña Rebeca fue un caso singular, al dispensarme un inesperado trato amistoso y de natural espontaneidad, que se pareció más a una conversación de antiguos conocidos que a un diálogo de indagación periodística.

Rebeca Érneta Brown de Allan en su juventud.

Me recibió en su antigua casona en la periferia de la ciudad, en cuyo espacioso interior se respiraba el ambiente inglés que ella trasuntaba en el decir y en las historias que afloraban de sus labios. Era una dama de refinado estilo en el habla, y la minuciosa descripción que su entrenada memoria, aún a los 85 años, le permitía revivir un intenso pasado personal, adscripto a una evidente condición social acomodada, que aun afectada por el paso del tiempo pervivía en múltiples y diversos elementos materiales decorativos en los ambientes interiores de la vivienda, que me invitó a conocer; pero más por un pequeño pero demostrativo episodio inesperado que iba a acontecer poco antes de finalizar la entrevista.

Doña Rebeca, entrerriana nacida en Concordia el 30 de noviembre de 1890, de padre inmigrante inglés y madre española-francesa, había llegado a General Pico en 1910 en la plenitud de su juventud, y se radicó definitivamente en 1911. Recordó con notable precisión y detalles los hábitos y costumbres de la sociedad piquense, y los fue desgranando en una larga charla que mantuvimos en su cómoda vivienda, que tenía espacios de generosas dimensiones.

Contó que las kermeses y los partidos de fútbol, eran actividades que atraían a mujeres y hombres por igual; las reuniones sociales con baile eran organizadas por el Centro de Empleados de Comercio y, entrando en detalles, explicó qué era el carnet de baile —que los asistentes al evento lo recibían al momento de llegar e ingresar al salón de fiestas— y cómo se empleaba durante la realización del baile propiamente dicho. Recordó con sumo detalle, qué danzas se bailaban, y mencionó Polka, Vals, Mazurca y Schotis, entre las que destacó su preferencia personal: Los Lanceros, baile colectivo también llamado Cuadrilla, del que participaban cuatro o más parejas. “Aún conservo de aquellas épocas el vestido con el que bailaba Los Lanceros… ¡Me gustaba mucho Los Lanceros, con esa solemnidad de saludos y de cambios! El vestido mío de bailar Los Lanceros, es celeste; se usaban muy largos antes, y de lujo, vamos a decir”. “Y después, no sólo eso… ¡Con qué etiqueta!: guantes los jóvenes y guantes las señoritas. Los hombres llevaban guantes para no mancharle el vestido a la dama…”

Baile en el Centro de Empleados de Comercio de General Pico. (1917).

“Las danzas se acompañaban con piano y violín, nada más; no había guitarra ni nada: piano y violín. No he visto bailes con acordeón ni guitarra en esa época. Tocaban acordeones, sí, pero no eran… ¿cómo le voy a decir?, no eran aceptables. No se utilizaban esos instrumentos. Después ya empezaron a dejar el piano y el violín y también la flauta –que se tocaba mucho-- y comenzaron las orquestas en el último tiempo. Estos tres instrumentos, junto al piano, fueron de acompañamiento de danzas por lo menos hasta 1939, en que se conservaron las costumbres de los bailes…”

El vestido celeste

En un momento dado, doña Rebeca me indicó la puerta de entrada a una gran sala, no muy iluminada, donde pendían numerosos vestidos de mujer. Señalando uno en especial, mientras lo descolgaba dijo que era el vestido con que bailaba Los Lanceros, fácilmente identificable entre los demás porque era de color celeste, y se conservaba con sus brillos y demás atributos estéticos.

La Plaza. (1914).

Invitación a tomar el té

Estábamos llegando al final de la entrevista, cuando al salir de aquella sala interior de los vestidos, para dirigirnos hacia los jardines del frente de la casa, doña Rebeca me invitó a tomar el té, mientras acondicionaba una pequeña mesa y dos sillas en la galería que daba a al terreno de ingreso a la antigua casona. Unos minutos después, sirvió la infusión contenida en la tetera de un juego de loza presuntamente de origen inglés, y departimos sobre diversos temas, todos atados aún a diversos asuntos mencionados durante el reportaje que llegaba a su fin.

"Lectura del té" en la despedida

Y una sorpresa más salió de labios de la anfitriona: cuando ya habíamos terminado de tomar el té, me dijo de repente: “Permítame la taza, voy a leerle el té”. No dije palabra alguna, mientras miraba cómo tomaba ella mi taza y la acomodaba en distintas posiciones, hasta comenzar a ponerle palabras a lo que “leía” en las hebras de té en el fondo del pequeño recipiente. Recuerdo que dijo dos conceptos, uno de los cuales me anunciaba un próximo viaje muy largo, que interiormente asocié con una invitación que en esos días, casualmente, había recibido para ir de paseo al vecino país de Chile, al que nunca había viajado. Nos despedimos, no sin antes agradecerle yo su atención y cordialidad dispensados durante el agradable encuentro.

* por Rubén R. L. Evangelista,

Investigador de la música pampeana.