En julio de 2024, el gobierno de La Pampa creó el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de consumos problemáticos y adicción a videojuegos, juegos en línea, de azar y apuestas en entornos digitales de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que anunciaba el bloqueo de más de 200 páginas web de apuestas ilegales. La extensión del nombre es un reflejo de la complejidad de una problemática propia del momento tecnológico que atraviesa a toda la sociedad, pero que afecta de manera especial a los más jóvenes, convertidos en objetivos estratégicos de un modelo de negocios que invade todos los órdenes de nuestras vidas.

El “consumo problemático” de la conexión a través de celulares o computadoras por parte de los menores, tuvo su efímero espacio en la agenda mediática a mediados de 2024, al calor de la explosión publicitaria de sitios de apuestas digitales, y la constatación de que, en muchos casos, apostar se había convertido en un “juego” más en la era de las redes. Diluida la presencia del tema en los medios, el fenómeno sigue allí y todo apunta a que tenderá a profundizarse si no se toma consciencia de los riesgos a los que están expuestos adolescentes y niños en su relación con una tecnología que está lejos de ser neutra.

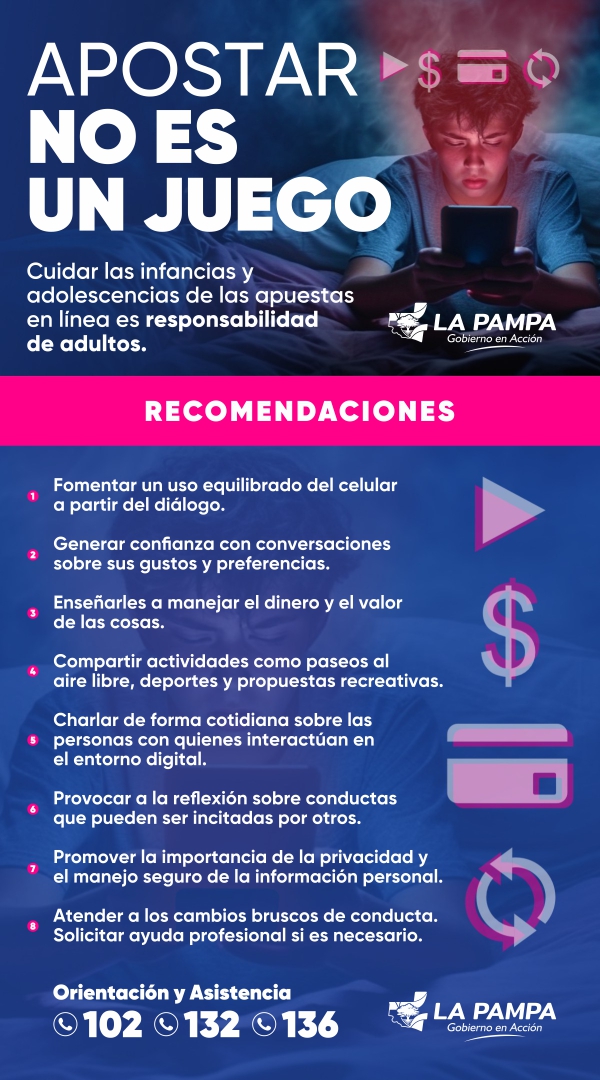

Soledad Gauna es psicóloga y Directora de Prevención y Capacitación de la Subsecretaria de Salud Mental y Adicciones de la provincia, área que, junto con el Ministerio de Educación, desde el año pasado impulsa la campaña “Apostar no es un juego”. En ella se proponen un abordaje en el que, sin demonizar a la tecnología, se puedan visibilizar los riesgos y vulnerabilidades de los menores, y se involucre a los adultos en el diálogo con ellos y su cuidado.

La campaña "Apostar no es un juego" se centra en la responsabilidad de los adultos en el cuidado de los menores y algunas recomendaciones para abordar el tema con ellos.

Monetización del ocio

Entrevistada por esta revista, Soledad popone analizar la relación de los menores —y también de los adultos— con la tecnología como un fenómeno inscripto dentro de una lógica de consumo, un modelo de negocios que se amplificó notablemente con la pandemia de Covid-19.

“La pandemia —explica— potenció el mundo de lo digital: plataformas como Tik Tok, Instagram, Youtube, fueron las redes de conexión y de identidad de los chicos, de crear un sentido común, al igual de los juegos en línea. Y si bien esto fue bueno en ese contexto porque nos permitió seguir conectados, como contracara impacta, porque el cuerpo físico que está conectado a un dispositivo, lo que hace es generar metadatos: cada uno de nosotros, cuando interactúa con el dispositivo, deja huellas sobre sus gustos e intereses.”

Para Soledad Gauna, es fundamental que los adultos puedan hablar con los menores sobre los riesgos que subyacen en el uso de las redes.

“Lo que subyace —precisa— es un modelo de negocios que, a través de los algoritmos, apunta a la monetización del tiempo de ocio”; utiliza esos datos que las personas, con o sin conciencia de ello, comparten por las redes, buscadores, páginas de internet y juegos, para lo que se conoce como “segmentación”, un mecanismo por el cual todo el ecosistema digital comienza a ofrecernos aquello que entiende que nos resulta de interés.

Pero para eso, inmersos como estamos en una realidad atravesada por la tecnología en casi todos sus estamentos, “muchas veces, los usuarios aceptan términos y condiciones sin leer, lo que, en el caso de niños, niñas y adolescentes, atenta contra sus derechos como menores en este mundo digital”.

La utilización de figuras de enorme popularidad como los jugadores de la selección nacional, aun cuando se cuiden de aclarar que los menores de 18 años no pueden jugar, deja claro que la población más joven es destinataria principal de los sitios de apuestas en línea.

“Este modelo de negocios ve a los niños como meros consumidores —apunta la profesional—; no se fija si son menores. Para el mercado, vos no sos un niño, sos un consumidor igual que el adulto. Incluso en los mismos juegos electrónicos, a veces aparece publicidad de apuestas online.”

Taponar el malestar

Y no es casual que esa publicidad se inserte en los videojuegos en red. Aprovecha vulnerabilidades que pueden emerger como consecuencia de un uso sin control de niños y adolescentes de dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, señala Soledad Gauna, “hay una producción de subjetividad: somos uno jugando y somos otro en la realidad física; en el mundo digital nos exigen plena atención, el consumo es infinito, puedo jugar todo el tiempo que quiero y, si pauso, ‘pierdo la vida’ o pierdo la partida; esto crea un mecanismo de gratificación y recompensa instantánea, eleva la dopamina en cualquier persona”.

A esa edad —precisa— “no pueden autoregularse y cuando llegan a la adolescencia, ese mecanismo de gratificación y recompensa inmediata está muy naturalizado.” Y es una forma de “taponar el malestar”, cualquier malestar, que también sucede cuando los adultos creen que resuleven un conflicto dándole la tablet, el celular o un dulce para que se “calmen”.

En la Feria Provincial del Libro 2024, la CPE propuso una charla para estudiantes de secundario sobre los riesgos de los juegos y sitios de apuestas en línea. Estuvo a cargo de la psicóloga Valentina Staccioli, referente del Programa de Juego Responsable de DAFAS.

“Como contracara de esa excitación de los sentidos, el cuerpo físico comienza a registrar el efecto de esa hiperconexión y se está viendo en las aulas: los niños se duermen en la clase, tienen menos capacidad de atención y, sobre todo, que su modelo para resolver conflictos es justamente el de ‘taponar el malestar’”, explica.

E insiste: “las apuestas online vienen de este modelo de negocios que está muy instalado ya desde muy niños.”

Mediación de los adultos

Para Soledad, no se trata de prohibir —aunque sí en el caso de los menores de 6 años—, sino más bien recuperar un papel de mediación de los adultos, “de sentarse a hablar con los chicos, de preguntarles: ‘¿en ese juego hablás con alguien, de dónde es, de qué hablan?’ Porque en los juegos los chicos no solamente juegan, también se conectan en red y, así como les preguntamos ‘¿qué hiciste hoy en la escuela, con quién jugaste, qué conflictos tuviste?’, también tenemos que sentarnos a hablar con ellos sobre este mundo que están viviendo.”

“Lo recomendable es que los niños de 0 a 6 años no tengan contacto con la tecnología, o que sea mínimo. Sabemos que esto no suele suceder, porque vivimos en un mundo donde el adulto tiene mil cosas que hacer, está sobrecargado, sobreestimulado, y la mayoría entonces dice: ‘estoy restringiéndole esto lo mejor que puedo, igual que le restrinjo el dulce’, pero los efectos no son buenos: los niños sienten más ansiedad y, si les preguntamos qué prefieren, si salir a jugar o la tablet, van a elegir la tablet; esta sobreestimulación que le damos cuando le damos una pantalla a un niño, no genera buenas cosas: quedan paralizados frente a una pantalla, se anula la creatividad; ya no saben cómo jugar, cuando les damos bloques o juguetes físicos, se aburren, porque la pantalla nos da todo.”

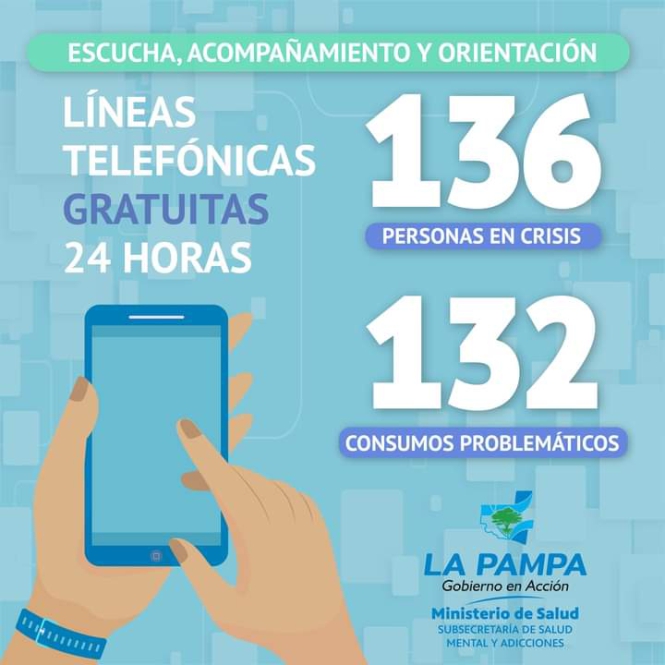

El Ministerio de Salud de la provincia tiene activas dos líneas de escucha, acompañamiento y orientación a las que se puede llamar las 24 horas por situaciones de crisis o de consumos problemáticos de cualquier tipo.

Cuando son un poco más grandes, en cambio, no se trata de restringir o prohibir, sino de mediar. A veces los argumentos de los adultos para darle un celular a un chico de 6, 7 o 10 años (para su seguridad o para saber dónde está, por ejemplo), tienen más que ver con ellos que con los menores. Pero también la presión de estos por “pertenecer” es muy fuerte, señala Soledad, “y es ahí donde los adultos deben poder poner en palabras y trabajar en que eso —tener o no tener un dispositivo, acceder a un juego determinado, por ejemplo— no nos define. Es fundamental poder hablar con ellos sobre los contenidos que están mirando y qué produce eso que consumen; y también proponerles otras conexiones: jugar con ellos, que hagan un deporte, un actividad artística, charlar, cosas que no tienen que ver solamente con estar con un dispositivo. Y —enfatiza— hacer una autocrítica, porque también los adultos a veces estamos demasiado tiempo con los dispositivos”.

En definitva, propone, se trata de no demonizar una tecnología que, sin ir más lejos, durante la pandemia nos permitió seguir funcionando en muchos aspectos, como el educativo, por ejemplo, sino de estar atentos a los riesgos que trae aparejada, “fomentar el diálogo con los chicos, hablar sobre los riesgos para la privacidad, la intimidad, la exposición de nuestras fotos en las redes sociales, etcétera”.

Ahí puede estar la clave para que niños, niñas y adolescentes puedan estar en las redes sin terminar enredados por ellas.