Antes de su paulatina democratización, los repositorios gráficos y archivos de todo tipo, se encontraban prácticamente vedados y desconocidos para los legos de condición —como yo— hasta pocas décadas atrás. Tras un camino de buceos individuales y solitarios durante años, hoy es más accesible el conocimiento sobre la evolución de las técnicas y la consulta de colecciones. Daguerrotipos, placas de vidrio y las amarillentas copias obtenidas de ellas, señalan épocas, marcan tendencias y ponen rostro a personajes solo imaginados hasta entonces, dando soporte al texto histórico o descubriendo identidades insospechadas. Y aflora, así, la otra historia. La soterrada, la nunca observada ni vista. La de las trayectorias de vidas aparentemente intrascendentes, que cobran luz en la gama de los sepias y grises.

En plena época digital, acceder a la protohistoria de las imágenes que nos “hablan“ o sugieren poses atildadas desde la elocuencia de instantes de vidas pasadas capturados para la posterioridad, permite además el difícil pasaje del mito a la realidad. A una realidad a veces doliente.

Durante los años fundacionales de la Argentina —coincidentes con la etapa de la técnica del daguerrotipo— la fotografía era un ritual costoso, solemne en su rigidez y boato, con requisitos de observancia en exactitud de tiempos de exposición del retratado, en pose inmóvil y con soportes para mantener erguidos cuerpo y cabeza. Las modas marcaban la tendencia social de los nuevos ricos como consumidores de retratos individuales, familiares o grupales. Siempre la sesión era en un estudio, con ambientaciones de cortinados, mobiliarios y luminosidad acordes. En Buenos Aires, los principales estudios se ubicaban en la azotea de edificios de altos, sobre la Calle del Buen Orden, hoy Bernardo de Irigoyen, colectora de la Avenida 9 de Julio.

Los primeros fotógrafos

En la década de 1870, se desarrolla la fotografía documental con la invención del proceso conocido como de “placas de vidrio” emulsionadas al colodión húmedo (sulfato de hierro amoniacal) que acortaba los tiempos incómodos de inmovilidad y exposición que exigía el daguerrotipo. Y, a la vez, proporcionaba negativos de buena nitidez, a partir de los cuales se podían obtener un número ilimitado de copias sobre papel. En los diarios y publicaciones de la época, la docena de ellos se ofrecía a 50 pesos, sobre un coqueto soporte de paspartú de resistente cartón, con filigranas y sello de autor. Lo que da la pauta que era todo un lujo que pocos podían darse. Aun así, fue un gran impulso en el desarrollo de la técnica y surgen paulatinamente los fotógrafos ambulantes por los nuevos pueblos de campaña o ciudades del interior. Por su profusa producción, recordamos al francés Esteban Gonnet y al italiano Benito Panunzi.

Aviso de Meuriot en Guía Comercial de Rosario para Córdoba. Gentileza: Enfocados.

Aunque esta técnica de placas de vidrio no fuera capaz de proporcionar lo que luego conoceríamos como “instantáneas”, tenía como ventaja que toda la operación y manipulación de ácidos y papel podía hacerse sobre el terreno. Normalmente, el fotógrafo usaba carromatos que le servían de transporte, vivienda, depósito de insumos y hasta de laboratorio. Unos pocos minutos eran suficientes para emulsionar la placa, exponerla y revelarla. Otros preferían usar como laboratorio una carpa de montaje rápido y transportar los bártulos a lomo de mula, con alforjas. Una y otra opción fueron usadas para obtener los primeros registros fotográficos de la actual provincia de La Pampa, según hemos podido documentar y registrar tras años de interesarnos en el tema.

Fue posible, además, rescatar los nombres de los primeros fotógrafos que registraron aquel arrollador proceso del avance militar y del frente pionero, hacia el entonces desconocido territorio pampeano. Circunstancia que, por cierto, fue también el epílogo del mundo cultural y cosmogonía milenaria hondamente americana; cuando la vida cotidiana fue interrumpida en pampa y Patagonia, y los mundos locales destrozados para siempre. Al margen de disquisiciones y posturas ideológicas que suelen darse de narices, nos ceñimos puntual y asépticamente a los hechos históricos en apretadísima síntesis.

Un suizo entre los milicos

A fines de 1880, Estanislao Zeballos realiza una expedición científica a La Pampa, siguiendo el milenario camino “de los Chilenos”, que unía las llanuras bonaerenses con los boquetes cordilleranos de paso a Chile. Durante siglos, circularon por esa huella pueblos enteros en diferentes procesos de transculturación acelerada por el comercio, la guerra o las migraciones, y también millones de vacunos que provocaron consecuencias bélicas desde la época de la colonia. En las orillas de ese camino, acampó a lo largo del valle troncal de la comarca que cortaba al sesgo el territorio provincial durante más de 40 años, la tribu salinera de los Calfucurá. Hasta su desalojo en 1879.

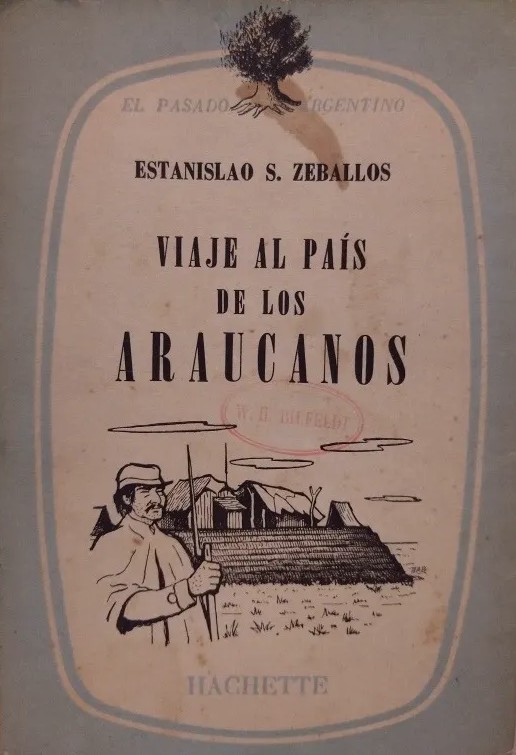

Tapa del libro de Estanislao Zeballos.

En su libro “Viaje al país de los Araucanos”, Zeballos describe las características del equipo que transportaba el joven suizo Arturo Mathile, fotógrafo de la expedición y primer profesional de la imagen que documenta La Pampa en su estado prístino. Completaba el material científico de la expedición una fotografía portátil, compuesta de la cámara oscura Darlot y del laboratorio. Además, se habían acondicionado cajas de madera con ranuras para colocar, sin que se rompieran por el traqueteo de las mulas, unas setenta placas de vidrio de 20 x 35 centímetros, más unas 50 de menor tamaño. En cofres separados se transportaban los frascos y botellas con los químicos y ácidos, y la cámara con todos sus lentes, accesorios menores, trípodes y la carpa para laboratorio y cuarto oscuro. Según Zeballos, todo podía transportarse cómodamente a lomo de burro.

Como detalle de color, señalamos que una de las fotos de Mathile lo muestra en pose a Zeballos en la puerta de la carpa-laboratorio, bajo el famoso y gigantesco caldén del paraje de Quetre Huitrú; sitio que, tras la fundación, quedaría dentro del amanzanado del pueblo de General Acha, a pocas cuadras de la plaza central, y que, por falta de sensibilidad en los pioneros, en algún momento fue derribado durante las obras de ampliación de calles.

Retorno a la treintena de “vistas” tomadas en el periplo desde la frontera bonaerense hasta el Rio Negro, y nos detenemos puntualmente en una de ellas para compartir la foto del misérrimo fortín de avanzada, situado en el paraje Atreucó. Topónimo que tiene plena vigencia aún en la comarca y punto de avanzada fronterizo, en aquel entonces, sobre la rastrillada.

Fortín Atreucó. Se observa la rampa de acceso a la planta del recinto y la carpa de comerciante,

contiguo una ramada para arreos, monturas, sogas, y demás utillaje. Colección Zeballos.

El registro gráfico impacta ante la desolación y desamparo de aquella miserable construcción militar que fue posiblemente la primera construcción cristiana en La Pampa librada a diversos avatares. El fortín de planta circular tenía paredes de panes de gramillas, con la tierra extraída del foso exterior, luego colocada dentro del recinto para elevarlo, ganando altura para el “oteadero” y la defensa en caso de ataque. Dos míseros ranchos contenían en su reducido interior a la dotación de doce soldados y un oficial, más la carpa de un buhonero español. Este había montado su bazar en el recinto y comerciaba con ellos y con la pequeña toldería de los “Indios Amigos” del capitanejo Pelegrino Uñaiche, que acampaban contiguo. Eran una porción del denominado “Piquete de Baqueanos” militarizados a la fuerza y con tareas de rastreadores y caballerizos al servicio y dependencia del oficial.

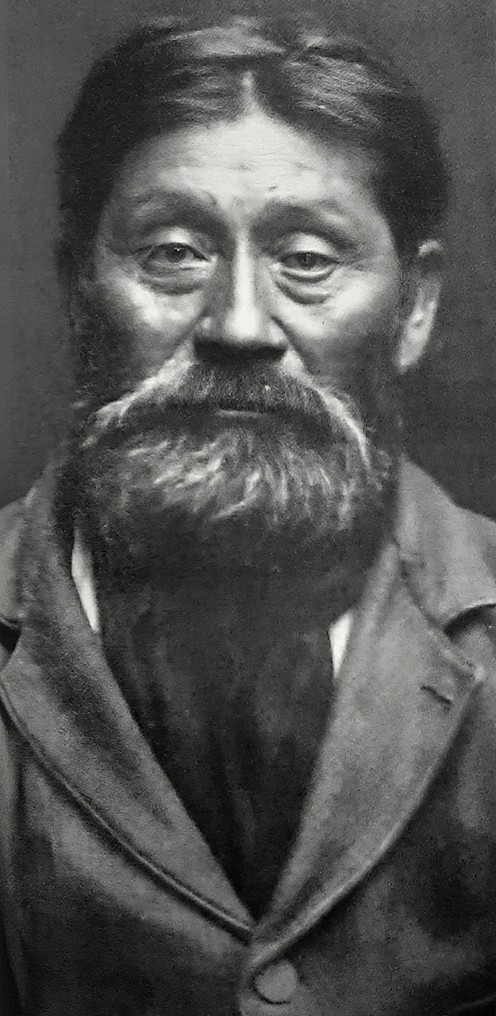

Cacique Pelegrino Unaiché, de la tribu de Calfucurá.

Acompañó a Estanislao Zeballos en su "Viaje al país de los araucanos", en 1880.

Imagen publicada en el libro “Los rostros de la Tierra” de José Depetris y Pedro Vigne.

Tras la foto y un breve descanso, el contingente científico siguió su marcha para concretar lo que cuenta el libro citado. Nos queda a nosotros, a tantas décadas, la evocación del paraje Atreucó y de los sufridos milicos posando para la posteridad. O esperando que hoy la contemplemos admirados para conjurar el olvido y la precaridad.

Fuerte Victorica

Alberto Meuriot fue un francés ávido de aventuras y joven profesional que, por las importantes recomendaciones del Doctor Dupont —también francés y médico de la III División de la frontera sur— al comandante Racedo, consigue sumarse como fotógrafo al convoy militar que partiría de Villa Mercedes y de Sarmiento Nuevo, San Luis y Córdoba respectivamente, hacia el antiguo territorio ranquelino de La Pampa, con las órdenes precisas de fundar un pueblo en el sitio mejor dotado. La decisión de Racedo de incluir un fotógrafo cuando aún no era considerada necesaria la labor, ni parte del utillaje militar la tarea de registros gráficos, permiten hoy reconstruir desde la imagen testimonial mayores detalles del hecho histórico y social fundante de la comunidad provincial que hoy nos contiene.

La partida hacia el sur fue en agosto de 1881, apenas seis meses más tarde de lo de Zeballos y la foto de Mathile en Atreuco, en el otro extremo de La Pampa. Los pormenores de la marcha de Racedo los obviamos. Pero destacamos que el francesito realiza 18 tomas del camino y de los sitios evaluados y descartados para establecer los trabajos de fundación y, posteriormente, del momento preciso del emplazamiento definitivo en el paraje Las Recinas del que luego sería el primer pueblo de la provincia de La Pampa: Fuerte Victorica. Un aditamento especialísimo si consideramos que prácticamente no hay registros ni antecedentes en Argentina de fotografías de las fundaciones de pueblos.

Fundación de Victorica. Fotografía de Alberto Meuriot (1882).

Colección Meuriot. "Departamento de las familias" . Fototeca Bernardo Graff.

Rescatamos también una de las tomas de Meuriot por la carga emotiva que nos trasmite al observarla. Se trata de una foto de grupo que registra el “Departamento de las familias”, como él mismo anota en el paspartú original. Aunque no se consigna, suponemos que el sitio tiene que haber estado separado del espacio destinado a los distintos cuerpos o regimientos que componían la brigada, puesto que en otra toma general se observan en prolijo alineamiento las carpas del personal militar. Para el espacio de las familias que señalamos, se ve un amplio cerco de ramas delimitando el recinto y algunas ligeras construcciones de palos a pique y cubiertas de lonas, ponchos y cueros como todo resguardo de las inclemencias del tiempo para mujeres y niños diseminados en el área, con algunos elementos de fogón, ollas y cierto desorden lógico por ausencia de mobiliarios o elementos para establecer un espacio peridoméstico que dotara alguna mínima comodidad.

Los soldados, muchos de ellos alistados a la fuerza, compartían las duras campañas con sus familias. Aquellas sufridas mujeres, ante la disyuntiva de quedar en los márgenes de los pueblos sin elementos para sobrellevar las contingencias de la vida, preferían acoplarse al ejército con ración de rancho y una mísera paga, si tenían la suerte de entrar en las “listas de revista”. De estas listas rescatamos algunas de sus identidades en aquella Victorica inicial. Primeros apellidos criollos que se perpetuarían junto a los de los ranqueles asimilados, que dejarían su impronta étnica hasta hoy en los rostros y achinados ojos tan característicos del oeste profundo.

Cuántos pampeanos actuales ignoran su lejana génesis en aquellas esforzadas mujeres. Esposas, hembras, compañeras, madres, que armaban su propio mísero vivac, alterando la formalidad y dureza del servicio militar. Se ocupaban de cuidar a los enfermos o heridos, lavar la ropa y cocinar; criar hijos y entenados en el marco de aquella solidaridad de los de abajo con los más desprotegidos. También a animar algún baile espontáneo entre la caldenada para mitigar tanto dolor en el páramo pampeano. Luego, el silencio, tras su paso por aquel mundo frágil pero propio que quedó perdido en los pliegues del infortunio de género.

* José Carlos Depetris

Escritor e investigador de la historial regional.