Es apropiado ir describiendo el contexto general dentro del cual tienen lugar los sucesos artísticos locales, estableciendo y comentando el paralelo entre hechos de la realidad musical nacional y regional de cada época. Otros acontecimientos –políticos, sociales, etc– conformarán una visión más panorámica y abarcadora.

La década de 1910

Al iniciarse la década de 1910, el Territorio de La Pampa Central era gobernado por don Felipe Centeno desde hacía un año y medio. Y al país lo conducía Roque Sáenz Peña.

En Santa Rosa, Laurentina Nicasia Castro de Simpson le dictaba clases de piano por cuarto año consecutivo a su sobrino Arturo Carlos Alberto Fourcade (luego conocido como Argentino Valle), un niño de 9 años. En octubre de 1910, cuando el pequeño festejaba su cumpleaños, el inmigrante español Nazario Camarero Aragón se bajaba del tren que había abordado en Buenos Aires a poco de llegar al país y, haciendo una breve escala en Santa Rosa, se dirigía a su primer destino en La Pampa: las picadas de los montes que rodeaban al castillo —en construcción— del doctor Pedro Luro, lugar que hoy conocemos como “Parque Luro”.

Arturo Carlos Alberto Fourcade –“Argentino Valle”– (Gentileza de O. M. Vda. de Fourcade).

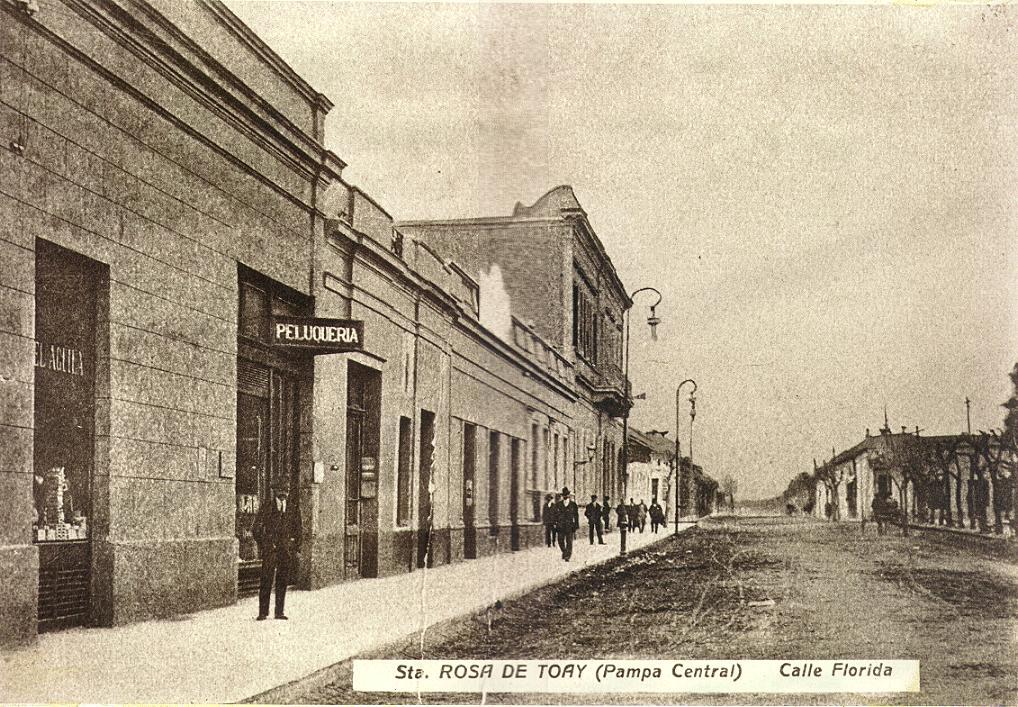

Un año después Arturo Fourcade debuta al piano ante un reducido público, ejecutando con su maestra, a cuatro manos; pero esto ocurrió en Victoria, Provincia de Entre Ríos, adonde se había mudado Laurentina Castro de Simpson, llevando a su cuidado al precoz pianista. Mientras tanto Camarero Aragón había cambiado el rudo trabajo de hachero en los montes de Parque Luro, por el de lavacopas en la confitería y fábrica de masas “El Águila”, frente a la plaza Mitre —hoy San Martín—, de Santa Rosa.

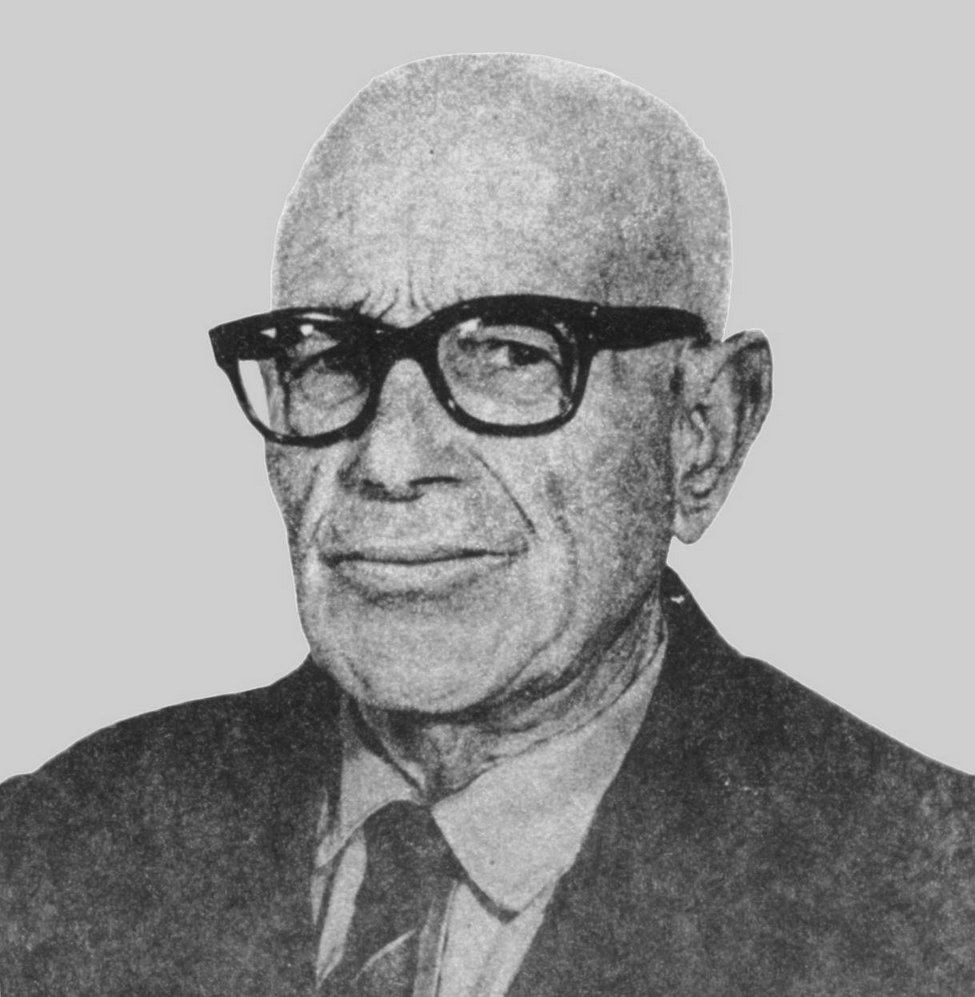

Pero Aragón retorna a Buenos Aires. Dependiente lavavajilla de una importante confitería porteña, conoce en ese lugar a Carlos Gardel, que frecuentaba el sitio en compañía de los más conocidos aficionados al turf. Allí, Camarero Aragón se hace de sus primeros ahorros, y con ellos y unas cuantas facilidades que le concede el propietario, compra en Santa Rosa el cine-teatro-confitería “Florida”, en el otro extremo de la cuadra donde estaba “El Águila”, también frente a la plaza principal. Para entonces corría el año 1915.

Nazario Camarero Aragón, titular del cine-confitería “Florida”.

En Santiago del Estero

En 1911, mientras tanto, “…a comienzos del otoño de ese año, Andrés Chazarreta (músico y recopilador santiagueño) tenía ya una docena de músicos, violines, guitarras y arpas, para echar las bases de su orquesta. Buscó bailarines y los reunió en el patio de su casa para los ensayos. Así nació la que luego sería denominada Primera Compañía de Arte Nativo del Norte Argentino (…) Una vez terminados los ensayos y aun cuando no contara con fondos necesarios solicitó a las autoridades (de Santiago del Estero) se le concediera el teatro para debutar con su compañía el 19 de julio de 1911 (…) Días antes, el día 15 de julio de 1911 tuvo lugar el esperado acontecimiento (…) Arrancó la orquesta con la Zamba de Vargas, al compás del arpa bailóse La Firmeza, y el programa siguió ante un público desbordante de entusiasmo, capaz de consagrar con su aplauso y frecuentes pedidos de repetición aquella muestra primeriza de las expresiones telúricas”[1].

En Buenos Aires

A todo esto, en Buenos Aires comienza la época del dúo Gardel-Razzano. Es en el Café Del Pelao que Razzano recuerda haber oído hablar de Gardel por primera vez. Y se conocen –corre el año 1911–, en casa de un tal Gigena, calle Guardia Vieja, detrás del Mercado de Abasto. Desde entonces se vinculan en las actividades que mejor les cuadra desempeñar para ganarse la vida. En 1912 hacen su primera recorrida por pueblos de la provincia de Buenos Aires. Forman un cuarteto con Francisco Martino y Saúl Salinas (…) Actúan con las recomendaciones que les han valido sus amistades políticas, y son bien recibidos en los pueblos, donde caudillos y autoridades les abren las puertas en las sociedades de fomento y los teatrillos locales (…)

Gustavo Adolfo Fourcade (“Talú”), junto a su esposa e hijas, en Miguel Cané, el 9 de septiembre de 1928. (Gentileza de O. M. de Fourcade).

El cuarteto se disuelve al terminar la recorrida. 1913, año en que el tango triunfa en París, es fecha clave para la carrera de Gardel. Entre comités y sesiones privadas del Café de los Angelitos (…) comparte honores de la concurrencia con los payadores Gabino Jacinto Ezeiza e Higinio D. Cazón (…) Gardel y Razzano son invitados a seguir la noche en el Armenonville, el gran cabaret del momento, en esos años iniciales del cabaret porteño que suceden inmediatamente al centenario”[2].

En Europa

“No hay forma de convencerlos de que en Buenos Aires no hay gauchos, que hombres y mujeres visten como franceses y francesas. Pero haber ido hasta París y quedarse sin trabajo por un detalle semejante no tiene sentido. Entonces, todas las orquestas de tango visten de botas, chiripá, calzón cribado, puntillas, seda y florones bordados. París “es la papa” parece ser el santo y seña de muchos músicos porteños (…). Los argentinos conquistan salones y boulevares, entusiasman a reyes, nobles y costureras”[3].

Gustavo Adolfo Fourcade (“Talú”), pronuncia un discurso el 9 de Julio de 1928 en Quemú Quemú, donde se desempeñaba como docente (Gentileza de O. M. Vda. de Fourcade).

La música folklórica en el país

“La producción estricta folklórica en el terreno de la copla y la canción –dice Atahualpa Yupanqui– se detuvo de pronto más o menos entre 1914 y 1920. Decayó el canto popular plural y anónimo, y aparecieron en esa época los primeros colaboradores, los primeros folkloristas, conjuntamente con los trovadores de provincia y los nuevos y ya especializados compositores de temas criollistas (…) Un fenómeno singular a principios de siglo es la inclusión de la temática folklórica en el repertorio de los músicos y cantores popularizados de la época. Lola Membrives contaba entre sus interpretaciones la tonada cuyana Sanjuanina de mi amor. Saúl Salinas y Pedro Garay también cantaban el folklore cuyano. Son conocidas, por otra parte, las primeras interpretaciones del dúo Gardel-Razzano (estilos, valses, rancheras, milongas, cifras)[4].

Situación política

El presidente Roque Sáenz Peña promulgó la ley 8871 en febrero de 1912, conocida como Ley Electoral que establecía entre otras cosas el voto obligatorio. En octubre del año siguiente se hace cargo de la primera magistratura el vicepresidente Victorino de la Plaza, por enfermedad de Sáenz Peña, quien fallece en agosto de 1914. Una semana antes de este hecho, ocurre otro que acapara la atención general: se había desatado la Primera Guerra Mundial.

Al aplicar la Ley Electoral de su antecesor, de la Plaza deja paso al ascenso al gobierno de un partido popular: el radical. Como es sabido, ello ocurrió en 1915 con la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen.

Vuelve Arturo Fourcade

Precisamente este año retorna a La Pampa, todavía adolescente, Arturo Fourcade, no sin antes detenerse en Buenos Aires, allí rinde exámenes finales de solfeo y los que correspondían al sexto año de piano, ante profesores del conservatorio Santa Cecilia.

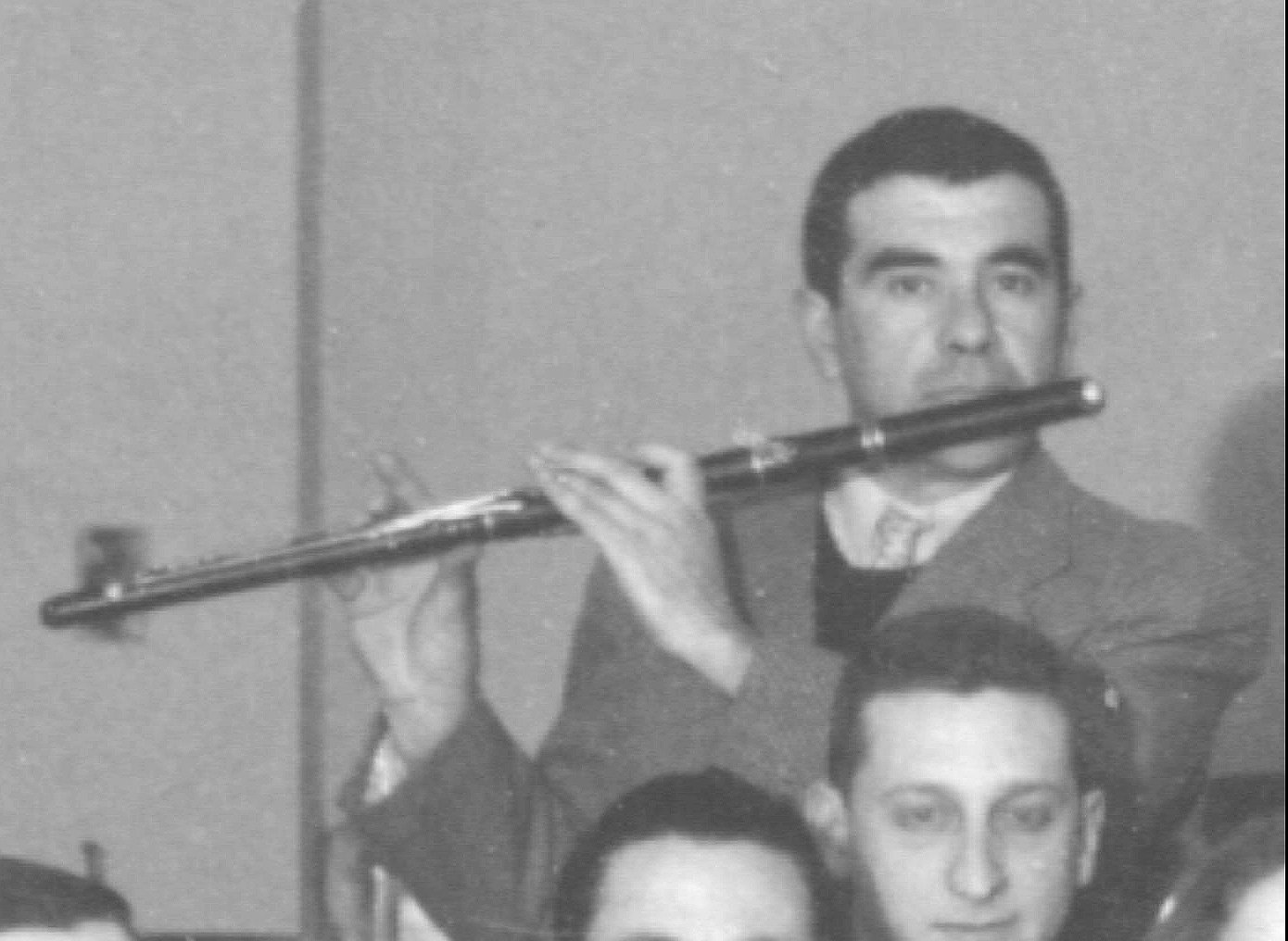

Ya en Santa Rosa, reanuda el aprendizaje del instrumento con su tía Laurentina. Los hermanos menores de Arturo, mientras tanto, avanzaban en sus estudios musicales. Oscar Héctor aprendía flauta y Gustavo Adolfo (“Talú”) hacía lo propio con el violín.

Oscar Héctor Fourcade se inclinó por la flauta. Alrededor de 1928 (Gentileza de O. M. de Fourcade)

El ambiente porteño en la década de la guerra

“Que la Argentina maduraba después de una dependencia mental, económica y política de sesenta años, era palpable en los años de la primera guerra: el mismo radicalismo, que por sus características y personalidad de su jefe, no encontraba parangón en el extranjero, era prueba de ello. Había, vago, difuso, incomprensible a muchos pero palpable a todos, algo distinto, que se traslucía hasta en los detalles de la vida cotidiana. Algunos lo atribuían a la clausura a que nos obligaba la contienda. Lo cierto es que la Argentina parecía encontrar en sí misma una personalidad, después de buscarla sin provecho en moldes foráneos (…). En los salones de la burguesía acomodada, como en las pistas de baile del Pigalle y Armenonville, los compases lánguidos y compradores del tango habían sustituido, al parecer para siempre, la gracia imperial del vals vienés (…) Ese ambiente era de Buenos Aires (…), pero su onda expansiva alcanzaba al interior. El porteñismo (…) de los tangos y sainetes llegaba en giras teatrales, orquestas típicas o simples discos de gramófono, de Salta a Bahía Blanca, y de Uruguay a Mendoza. No era una preeminencia sino una primogenitura, porque las nacionalidades maduran en la cabeza. Aguardaban su hora las modalidades provincianas que, en forma de canciones, ritmos y danzas, se ocultaban en el tímido recato de las casonas aldeanas[5].

La aldea pampeana

Cuando asumió Yrigoyen la presidencia, Santa Rosa era una de esas aldeas proclives a engendrar expresiones musicales propias, pero con una –por entonces–, insalvable crisis de identidad, nacida del cosmopolitismo y el tardío poblamiento del territorio pampeano.

Esta es la antigua calle “Florida” (actualmente “9 de Julio”, frente a plaza San Martín, en Santa Rosa). En el extremo lejano de esta vereda, esquina con calle Cnel. Gil, estaba el “Cine-Teatro-Confitería Florida”, que administraba el español Nazario Camarero Aragón, donde los hermanos Fourcade ilustraban el cine mudo y animaban las tertulias de clientes.

Apenas instalado en su nueva “Casa de comercio” –así llamaba Nazario Camarero Aragón a su cine-teatro-confitería “Florida”–, el español echó a andar en forma regular, continua, el proyector con que estaba equipada la sala, y el cine fue una realidad cotidiana en la capital pampeana. Y allí tuvieron cabida los primeros músicos que “adornaban” la imagen con sus ejecuciones instrumentales, o que llenaban los espacios de los entreactos. Pero el “Florida” fue también la escala obligada de aquellas embajadas artísticas, vinieran de Buenos Aires o del extranjero. El itinerario entre Bahía Blanca, Mendoza y Chile, comprendía a esta población del territorio.

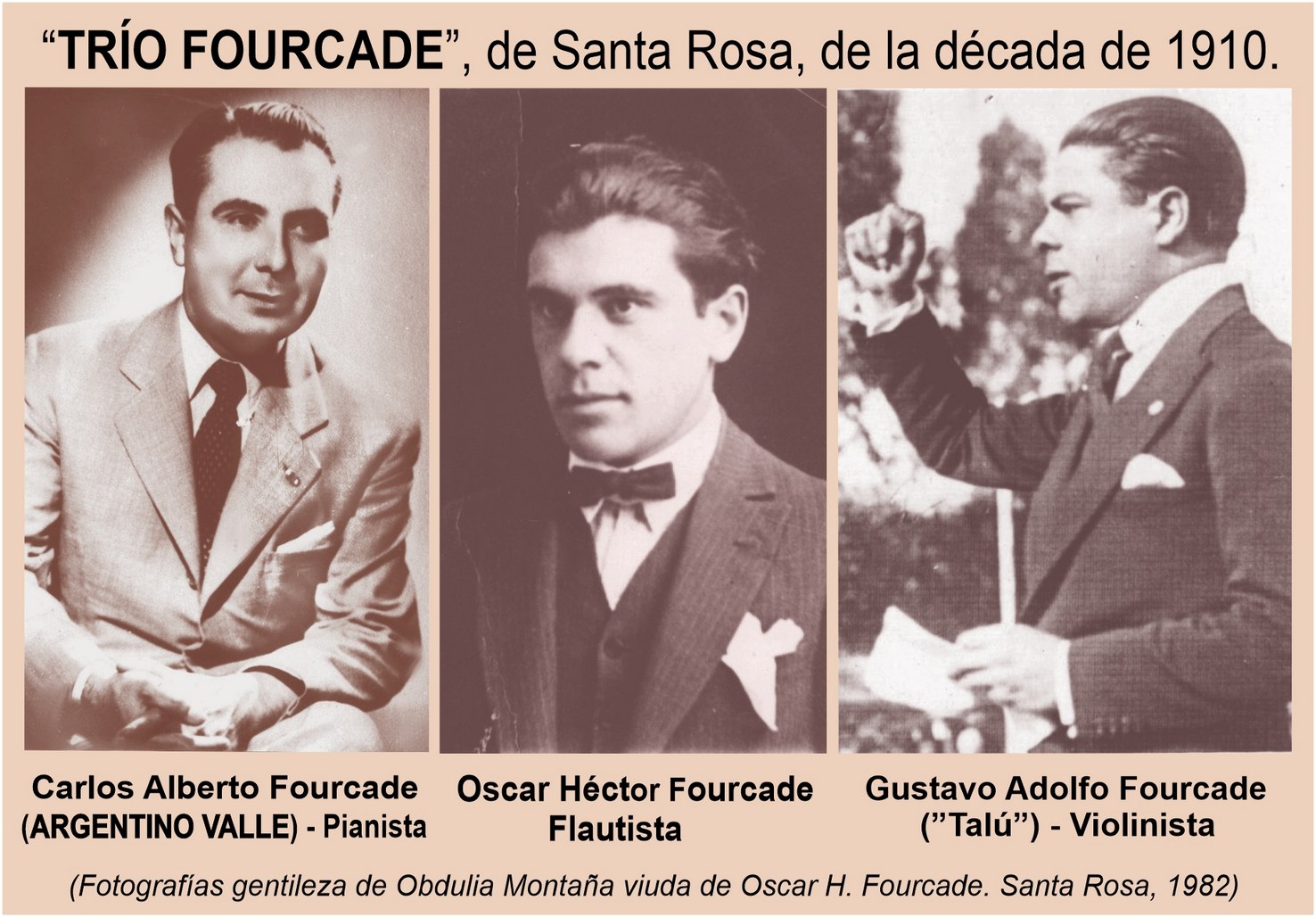

En 1918 Camarero Aragón ofreció a Laurentina Castro, un lugar en el estrado de músicos de su confitería, pero ella declinó el ofrecimiento y sugirió como contrapropuesta que ese lugar lo ocupara su sobrino Arturo Fourcade. El español dudó y primero no quiso aceptar, porque lo veía demasiado joven como para atribuirle aptitud y calidad como ejecutante para las circunstancias que se lo requería. No obstante lo puso a prueba y Fourcade fue aceptado como pianista del “Florida”. Poco tiempo después se le sumaron sus hermanos Oscar Héctor y Gustavo Adolfo y bajo el nombre de Trío Fourcade, se constituyeron en la orquesta estable del lugar.

“Trío Hermanos Fourcade”. De izquierda a derecha: Carlos Alberto (Argentino Valle) piano; Oscar Héctor (flauta); Gustavo Adolfo, violín. Fueron animadores musicales de las películas mudas y las tertulias de vecinos en la sala de cine y confitería “Florida” de Santa Rosa en la década de 1910.

La formación original se desmiembra cuando Gustavo (“Talú”), debe ausentarse de Santa Rosa por sus obligaciones docentes. Otros alumnos del conservatorio que dirigía Laurentina Castro fueron a ampliar, en sucesivos cambios, la estructura del grupo. De tal modo, primero se agregaron los violines de Vicente González y Dante Tornese, y más tarde formaron parte de la orquesta juvenil Paparelli, Scolari, Mataressi y Caballi.

Al finalizar la década del 1910, se escucha el preanuncio de la radiotelefonía en la metrópoli; en Santiago del Estero, Andrés Chazarreta empieza a prepararse para bajar a Buenos Aires al frente de su Compañía Artística; se está en los umbrales y comienzan a insinuarse los “años locos”, así llamados los tiempos de post guerra; se están perfeccionando poco a poco los sistemas fonográfico y cinematográfico. En el “Florida” de Santa Rosa hay sesiones de música cotidianamente. Tulio Neveu (“El Paisano”) ya debutó en el Teatro Español; Amancio Rodríguez da sus primeras serenatas; José “Pepe” Suárez y los hermanos Clemente y Aniceto Ojinaga (futuros cantores) son apenas adolescentes que empiezan a frecuentar tímidamente los recintos musicales santarroseños.

* por Rubén R. L. Evangelista,

Investigador de la música pampeana.

[1] Lascano, Luis Alen; Andrés Chazarreta y el Folklore, Centro Editor, Bs. As., 1972

[2] Matamoro, Blas; Carlos Gardel, Centro Editor, Bs. As, 1971

[3] “Mi País, tu país”: En Tiempos de Yrigoyen, Centro Editor, Bs. As. 1969.

[4] Gravano, Ariel: Desde la prehistoria hasta el “boom” del folklore. Revista “Folklore” Nº 294, Bs. As.

[5] Rosa, José María: Historia Argentina (Tomo 10), Editorial Oriente, Bs. As., 1976.